草津アカデミーでは、毎年テーマを決め、そのテーマに沿って学習し、コンサートのプログラムを構成しています。

第45回(2025年)のテーマ:

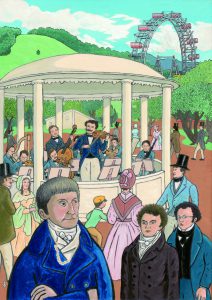

ウィーンを繋ぐ二人の〈S〉~アントニオ・サリエリ没後200年、ヨハン・シュトラウス生誕200年を記念して~

1825年は、ヨハン・シュトラウス(息子)が生まれ、アントニオ・サリエリが亡くなった年。サリエリはシュトラウスが生まれる約半年前に亡くなったため、二人が同時期に同じウィーンの空気を吸う事はありませんでしたが、それから200年経った2025 年は両者にまつわる記念年であり、皆様にとっても特別な機会となるでしょう。

2人はそれぞれの方法で、音楽史に名を残す重要な存在となりました。彼らは文字通り、今年のテーマである「ウィーンを繋ぐ二人の〈S〉」だったのです。200年という節目の年に、そんな二人の<S>にまつわる凝り固まったイメージを払拭すべく、改めて2人の作品に向き合い、その作品から両者の人物像に迫る……。今年の草津は、そのまたとない機会になるでしょう。

シュトラウスが教会音楽家として音楽キャリアをスタートさせたこと、そして彼の教会音楽作品が 2 曲現存していることは、あまり知られていません。サリエリがオペラよりも、むしろ教会音楽の作曲家だったことも……。そうした真実を耳を通じて体験できるのが、今年の草津なのです。

二人はウィーンの宮廷と関係していたにもかかわらず、およそ異なる立場にありました。サリエリは宮廷楽長、シュトラウスは宮廷舞踏会音楽監督、つまり宮廷におけるダンス音楽制作の責任者でした。

しかもシュトラウスは、ダンス音楽だけを専門としていたわけではありません。自らの楽団を大編成に仕立てて彼が催した演奏会では、素晴らしいベートーヴェン解釈をきかせたり、ワーグナーをはじめ同時代のヨーロッパの作曲家の作品を、広く世に知らしめたりしました。逆にそうした場合、自身のダンス音楽はほんのしるし程度に取り上げるのが常でした。さらにシュトラウスの作品は、後にグリュンフェルト、シェーンベルク、ベルク、ウェーベルンなどによって様々な編成に、そしてしばしば華麗に編曲され、それらも今年の草津に欠かせない曲目となっています。

またサリエリについては、彼の書いた曲をテーマに、多くの作曲家が変奏曲を作っており、今回もその中からモーツァルトやべートーヴェンの作品が上演されます。そもそも後世の誤ったイメージとは異なり、実際には友人関係にあったモーツァルトの曲をサリエリは宮廷楽団を指揮して上演したり、シューベルトのような才能ある若い作曲家を無償で指導したりしました。シューベルトのほうもサリエリのそうした恩義に生涯感謝し続けた……そうした縁で、彼の曲も今年の草津では取り上げられます。

ちなみに、シュトラウスはいつも気楽で幸せそうな人物として捉えられていますが、実は憂鬱で内気な性格でした。逆にサリエリは、どの肖像画でも厳しく、人をはねつけるような表情で描かれていますが、社交的で常にユニークな性格でした。

サリエリとシュトラウスの真の姿に迫る。彼らにまつわる凝り固まったイメージを吹き飛ばすプログラムを、この夏も涼風の吹く草津で2週間にわたってお楽しみください!

企画委員:オットー・ビーバ (訳:小宮正安) 画:西村繁男

これまでのテーマのご紹介

第1回(1980年):ヨハン・セバスティアン・バッハの音楽

第2回(1981年):ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの音楽

第3回(1982年):ブラームスとバッハの音楽

第4回(1983年):シューベルトの音楽

第5回(1984年):フランツ・ヨゼフ・ハイドンの音楽

第6回(1985年):J.S.バッハと息子たち

第7回(1986年):R.シューマンの音楽

第8回(1987年):モーツァルトとマンハイム楽派の音楽

第9回(1988年):フランス音楽(ベルリオーズ、ドビュッシー、ラヴェル)

第10回(1989年):ベートーヴェンの音楽

第11回(1990年):1790年をめぐって―古典派からロマン派へ

第12回(1991年):1830年―ロマン派音楽の胎動

第13回(1992年):1750年―バロックからクラシックへ

第14回(1993年):二つの世紀末

第15回(1994年):シューベルトとその時代

第16回(1995年):ウィーン古典派への道 モーツァルト・ハイドン

第17回(1996年):ワーグナーとブラームスの時代

第18回(1997年):バッハと現代

第19回(1998年):ベート―ヴェンの時代

第20回(1999年):古典と現代

第21回(2000年):バッハとロマン派音楽

第22回(2001年):モーツァルトの旅

第23回(2002年):音楽都市パリとウィーン

第24回(2003年):ロマン主義の流れ

第25回(2004年):バッハからベートーヴェンへ

第26回(2005年):ドイツの都市と音楽

第27回(2006年):モーツァルトと18世紀

第28回(2007年):ベートーヴェンからブラームスへ

第29回(2008年):18世紀の音楽 バロックからクラシックへ

第30回(2009年):1809年 ハイドン没後・メンデルスゾーン生誕200年

第31回(2010年):シューマン、ショパンとビーダーマイヤーの時代

第32回(2011年): 「未来の王国に」フランツ・リストとロマン主義音楽

第33回(2012年):生誕150周年 C.ドビュッシーとW.A.モーツァルト

第34回(2013年):リヒャルト・ワーグナー生誕200年~わたしはどこから来たのか~

第35回(2014年):リヒャルト・シュトラウス生誕150周年~ミュンヒェン、ウィーン、ドレスデン

第36回(2015年):1815年ウィーン、ビーダーマイヤー時代、1915年ドビュッシーと20世紀の音楽

第37回(2016年):イタリアから、イタリアへ

第38回(2017年):モーツァルトの奇蹟

第39回(2018年):自然が創造する音楽

第40回(2019年):バッハからシューベルトへ

第41回(2021年):ベートーヴェンから現代へ

第42回(2022年):ロッシーニ生誕230年~その時代のヨーロッパ

第43回(2023年):プラハとウィーン 二つの楽都ードヴォルジャークとブラームス

第44回(2024年):モーツァルトー愛され続ける天才